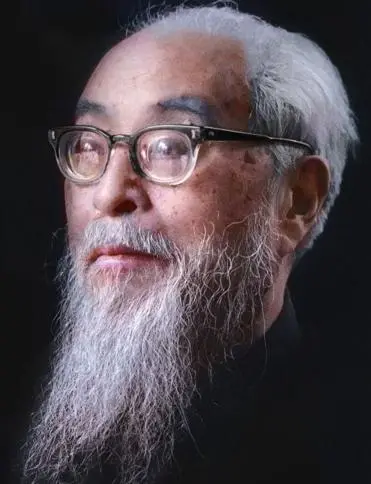

冯友兰(1895-1990),河南唐河人,哲学家

仁、义

关于人的德性,孔子强调仁和义,特点是仁。义是事之“宜”,即“应该”。它是绝对的命令。社会中的每个人都有一定的应该做的事,必须为做而做,因为做这些事在道德上是对的。如果做这些事只出于非道德的考虑,即使做了应该做的事,这种行为也不是义的行为。用一个常常受孔子和后来儒家的人蔑视的词来说,那就是为“利”。在儒家思想中,义与利是直接对立的。孔子本人就说过:“君子喻于义,小人喻于利。”在这里已经有了后来儒家的人所说的“义利之辨”,他们认为义利之辨在道德学说中是极其重要的。

义的观念是形式的观念,仁的观念就具体多了。人在社会中的义务,其形式的本质就是它们的“应该”,因为这些义务都是他应该做的事。但是这些义务的具体的本质则是“爱人”,就是“仁”。父行父道爱其子,子行子道爱其父。有个学生问什么是仁,孔子说:“爱人。”真正爱人的人,是能够履行社会义务的人。所以在《论语》中可以看出,有时候孔子用“仁”字不光是指某一种特殊德性,而且是指一切德性的总和。所以“仁人”一词与全德之人同义。在这种情况下,“仁”可以译为perfect-virtue(全德)。

忠、恕

《论语》记载:“仲弓问仁。子曰:‘……己所不欲,勿施于人。”孔子又说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也己。”由此看来,如何实行仁,在于推己及人。“己欲立而立人,己欲达而达人”,换句话说,“己之所欲,亦施于人”,这是推己及人的肯定方面,孔子称之为“忠”,即“尽己为人”。推己及人的否定方面,孔子称之为“恕”,即“己所不欲,勿施于人”。推己及人的这两个方面合在一起,就叫作“忠恕之道”,就是“仁之方”(实行仁的方法)。

后来的儒家,有些人把忠恕之道叫作“挈矩之道”。就是说,这种道是以本人自身为尺度,来调节本人的行为的。公元前2、3世纪儒家有一部论文集名叫《礼记》,其中有一篇《大学》,说:“所恶于上,毋以使下。所恶于下,毋以事上。所恶于前,毋以先后。所恶于后,毋以从前。所恶于右,毋以交于左。所恶于左,毋以交于右。此之谓挈矩之道。”《礼记》另有一篇《中庸》,相传是孔子之孙子思所作,其中说:“忠恕违道不远。施诸己而不愿。亦勿施于人。……所求乎子,以事父。……所求乎臣,以事君。……所求乎弟,以事兄。……所求乎朋友,先施之。……”《大学》所举的例证,强调忠恕之道的否定方面;《中庸》所举的例证,强调忠恕之道的肯定方面。不论在哪个方面,决定行为的“挈矩”都在本人自身,而不在其他东西之中。

忠恕之道同时就是仁道,所以行忠恕就是行仁。行仁就必然履行在社会中的责任和义务,这就包括了义的性质。因而忠恕之道就是人的道德生活的开端和终结。《论语》有一章说:

子曰:“参乎!吾道一以贯之。曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

每个人在自己心里都有行为的“挈矩”,随时可以用它。实行仁的方法既然如此简单,所以孔子说:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”

知命

从义的观念,孔子推导出“无所为而为”的观念。一个人做他应该做的事,纯粹是由于这样做在道德上是对的,而不是出于在这种道德强制以外的任何考虑。《论语》记载,孔子被某个隐者嘲讽为“知其不可而为之者”。《论语》还记载,孔子有个弟子告诉另一个隐者说:“君子之仕也,行其义也。道之不行,己知之矣。”

道家讲“无为”的学说,而儒家讲“无所为而为”的学说。依儒家看来,一个人不可能无为,因为每个人都有些他应该做的事。然而他做这些事都是“无所为”,因为做这些事的价值在于做的本身之内,而不是在于外在的结果。

孔子本人的一生正是这种学说的特别好例子。他生活在社会、政治大动乱的年代,他竭尽全力改革世界。他周游各地,还像苏格拉底那样,逢人必谈。虽然他的一切努力都是枉费,可是他从不气馁。他明知道他不会成功,仍然继续努力。

孔子说他自己:“道之将行也与,命也;道之将废也与,命也。”他尽了一切努力,而又归之于命。命就是命运。孔子则是指天命,即天的命令或天意;换句话说,它被看作一种有目的的力量。但是后来的儒家,就把命只当作整个宇宙的一切存在的条件和力量。我们的活动,要取得外在的成功,总是需要这些条件的配合。但是这种配合,整个地看来,却在我们能控制的范围之外。所以我们能够做的,莫过于一心一意地尽力去做我们知道是我们应该做的事,而不计成败。这样做,就是“知命”。要做儒家所说的君子,知命是一个重要的必要条件。所以孔子说:“不知命,无以为君子也。”

由此看来,知命也就是承认世界本来存在的必然性,这样,对于外在的成败也就无所萦怀。如果我们做到这一点,在某种意义上,我们也就永不失败。因为,如果我们尽应尽的义务,那么,通过我们尽义务的这种行动,此项义务也就在道德上算是尽到了,这与我们行动的外在成败并不相干。

这样做的结果,我们将永不患得患失,因而永远快乐。所以孔子说:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”又说:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”