2025年5月18日是第49个国际博物馆日,今年的主题为“快速变化社会中的博物馆未来”,强调在快速变化社会中,博物馆应重新定位自身的角色,不仅仅是历史的守护者,更应成为文化的传承者、未来的建构者。孔子博物馆是为贯彻落实习近平总书记视察曲阜重要讲话精神,传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化而建设的国家一级博物馆,也是目前国内唯一一家以文物全面阐释孔子思想和儒家文化的专题性博物馆。自2019年9月开馆以来,孔子博物馆与时代同频共振,锚定文化“两创”,践行“两个结合”,在传承中创新,在创新中发展,努力探索出一条契合时代需求的博物馆高质量发展之路。

藏品为基、科技赋能——让文化根脉永续传承

孔子博物馆拥有丰富的文物藏品,总量达70余万件,其来源主要为孔府旧藏,包含祭孔礼乐器、孔府档案、古籍图书、明清至民国服饰,以及上世纪70年代以来鲁国故城考古发掘出土的大量青铜器和玉器等。这些珍贵的馆藏文物是儒家文化发展的重要历史见证,是研究孔子思想、儒家文化十分珍贵的历史资料和物质载体,具有十分鲜明的儒家文化特色。

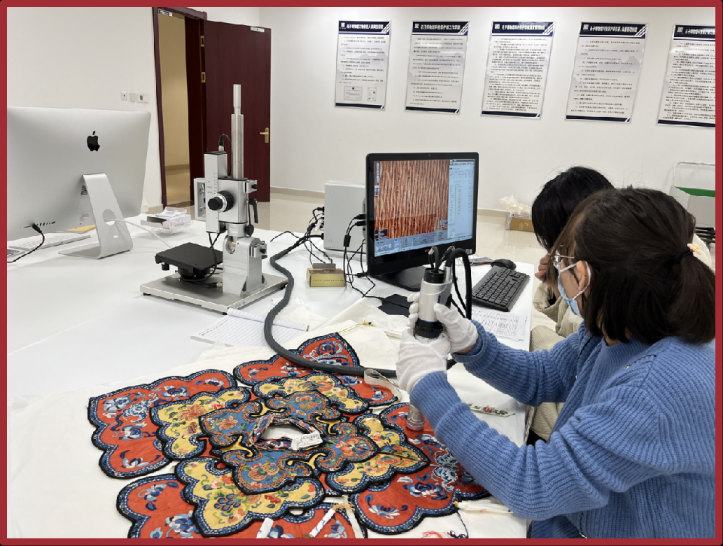

文物保护是博物馆的第一要务。近年来,孔子博物馆持续加强文物的预防性保护和本体保护,下大力气建成纸质、纺织品、金属等多门类文物修复室,配备恒温恒湿系统、低氧充氮杀虫灭菌室、超景深显微镜、X荧光衍射分析仪等设施设备,初步建成文物库房微环境监测系统,实现对全馆珍贵文物的动态监测和长效保护。在国家文物局的大力支持下,孔子博物馆先后开展了馆藏青铜器、明代服装、古籍善本、书画类、家具类等11个文物保护修复项目。从判断文物病害到分析检测数据,从确定技术路线到制定文物修复方案,从项目实施到结项验收,孔子博物馆构筑了一套科学稳固的文物保护工作体系。在文物修复团队的共同努力下,馆藏明代服饰修复项目荣获“2021全国优秀文物藏品修复项目”,馆藏家具文物保护修复项目也已入围“2024全国文物修复案例宣传展示活动”终评。今年1月,孔子博物馆被文化和旅游部确定为“第二批国家级古籍修复中心”,取得了历史性突破。

文物保护的目的在于传承,这就需要博物馆讲好文物背后的故事,让文物“活起来”。对孔子博物馆而言,陈列展览是解读儒家思想、阐释中华文明突出特性的重要媒介。自开馆以来,孔子博物馆立足儒家文化特色优势,围绕儒家经典、礼乐文化等主题,创新展陈语言表达,先后策划举办了“学而时习之 不亦说乎——《论语》主题展”“日出东方——山东古代礼乐文明展”“齐明盛服——明代衍圣公服饰展”等70余场特别展览。其中,今年“5.18国际博物馆日”举办的“持廉秉公——孔府旧藏‘誊黄’撷英展”,已入选国家文物局、中央网信办2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目。

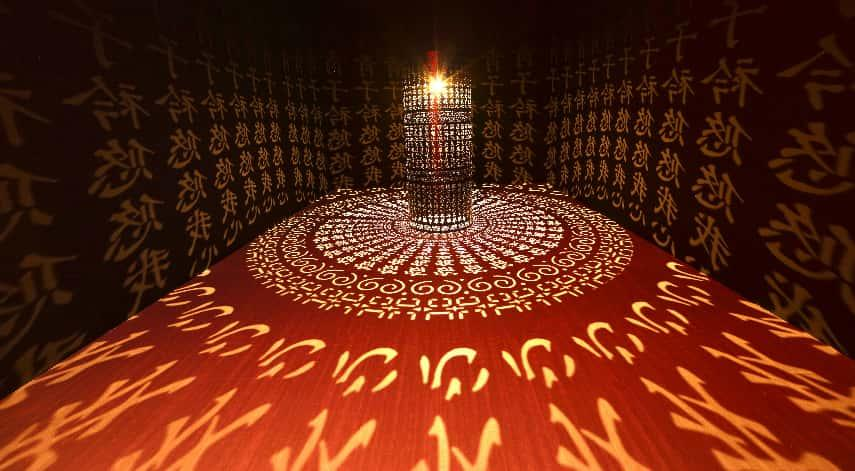

随着人工智能、云计算等数字技术突飞猛进,孔子博物馆尝试运用数字化手段表达孔子文化的精神内核,在2024年策划推出了“孔子密码——沉浸式文物数字艺术展”。展览以文物数字化保护成果为基础,创新融入裸眼3D、光影雕塑、3D Mapping、动态影像长卷等数字技术,通过视觉的冲击、情境的感染、精神的对话,带给观众身临其境的多维感官体验,是孔子文化与现代科技深度融合的一次成功探索。为回应观众热切期待,今年“5.18国际博物馆日”期间,孔子博物馆与北京邮电大学联袂推出“彣彩中国”文化科技展,从馆藏文物中提取具有代表性的纹样与色彩,运用原真采集、增强现实、数字交互等技术,具象展现中国不同历史时期的艺术追求与审美理念,引导观众深度探索中华文化密码。

深度挖掘孔子IP价值,通过创意设计、跨界合作打造富有儒家文化特色的文创产品。目前,孔子博物馆文创产品规模达到588个系列1700余种,品类囊括服饰、文具、首饰、美妆、食品、家居、日用品。在刚刚闭幕的香港国际授权展上,孔子博物馆藏战国黄玉马、三圣像、西周“侯母”铜壶等文物IP及衍生文创悉数亮相,充分彰显“孔子文化”创意设计品牌的文化内涵与商业价值。得益于丰富的馆藏文物资源,孔子博物馆通过构建“赛事+版权+成果孵化 ”全产业链条,成为了创意设计的“摇篮”。连续举办两届“孔子文化”创意设计大赛,累计征集海内外优秀作品14979件,签约授权文创企业10余家,实现成果落地转化近40项,激发出文物活化利用的强大能量。

多维体验、数智融合——推动博物馆教育传播创新发展

习近平总书记强调:“一个博物院就是一所大学校。”当前,利用博物馆文化资源开展教育活动已成为新常态。孔子博物馆一直致力于传承孔子的礼乐思想,通过开展形式多样的社教课程、体验活动,以文化人、成风化俗,厚植文化自信,增强做中国人的志气、骨气、底气。

依托馆藏文物和陈列展览资源,孔子博物馆精心打造“孔子课堂”核心社教品牌,形成了以“孔子密码”主题研学为代表的“六艺”课程体系,以优秀传统文化为主题年均开展社教活动近500场次,服务线上线下观众近百万人次。建设“孔博织造”“孔博书局”等文创体验空间,设置传统纺织、雕版印刷等非遗技艺体验课程,让观众在沉浸式体验中接受历史文化的滋养,实现博物馆与观众之间的深度连接。策划推出“博物馆里过大年”系列活动,推出富有黄河文化乡土风情的非遗民俗体验活动,以高品质文化供给提升群众的幸福感和获得感。此外,孔子博物馆还积极探索馆校合作新路径,打破地域限制,依托智慧研学系统,在全国范围内推广“孔子课堂”示范基地。通过基地共建、资源共享、项目合作,以线上线下相结合的方式实现儒家文化资源的定向输出。目前,“孔子课堂”示范基地已经落户全国29所中小学,覆盖10个省份,受益学生超5万人。

礼乐文化是儒家思想的重要特色,是中华文明的重要标识。孔子博物馆整合礼乐文化资源,积极拓展礼乐文化传播内涵路径,确立了“礼、乐、歌、舞”四大传习系列。开发复原乡射礼、成人礼、拜师礼等传统礼仪。对《诗经》等经典篇目进行编曲、配器,复原古代乐曲50余首。创新艺术表现形式,与曲阜师范大学联合创作音乐舞蹈剧《风乎舞雩》,在今年孔子文化春会榉溪会场首次展演,让礼乐文化更加鲜活可感。为了打通传播环节,孔子博物馆箫韶乐团自2023年开启了常态化展演,并开设礼乐文化体验课程,这进一步拉近了礼乐文化与社会公众之间的距离,让礼乐文化融入日常生活。通过研究、讲习、展演等方式,深入挖掘阐发其中所蕴含的历史内涵、人文精神和时代价值,孔子博物馆走出了一条特色鲜明的中华礼乐文化传习之路。经过多年的保护传承和传播实践,孔子博物馆“圣门礼乐”项目顺利入选山东省第六批非遗代表性名录,为传统雅乐的活态传承注入了新的动力。

为适应快速变化的社会环境,满足不同受众的文化需求,孔子博物馆积极探索创新文化传播方式,借助现代科技手段,构建多渠道、立体式的对外传播格局,拓展文化传播的边界。

一方面,积极推进文化数字化。建设“孔子文化数字中心”,打造数字博物馆,让观众通过网络随时随地浏览孔子博物馆的陈列展览与文物藏品,打破了时间和空间的限制,真正实现了资源开放共享。加强AI等数字技术应用,通过文物数据资源的汇聚融合,赋能文物保护利用。

另一方面,注重新媒体运营和全媒体传播。在微信视频号、抖音、央视频等多个新媒体平台扩大声量,通过发布原创短视频、举办直播活动等形式,打造孔子礼乐文化“强磁场”。仅2024年,孔子博物馆在网络上共发布原创短视频1200余条,与内蒙古杭锦旗、浙江磐安多地联动,举办5场大型礼乐文化直播活动,累计观看量达8600万,频登网络热搜,让中华优秀传统文化成为备受群众青睐的网络“顶流”。

学术立馆、人才强馆——开辟儒学传承发展新领域

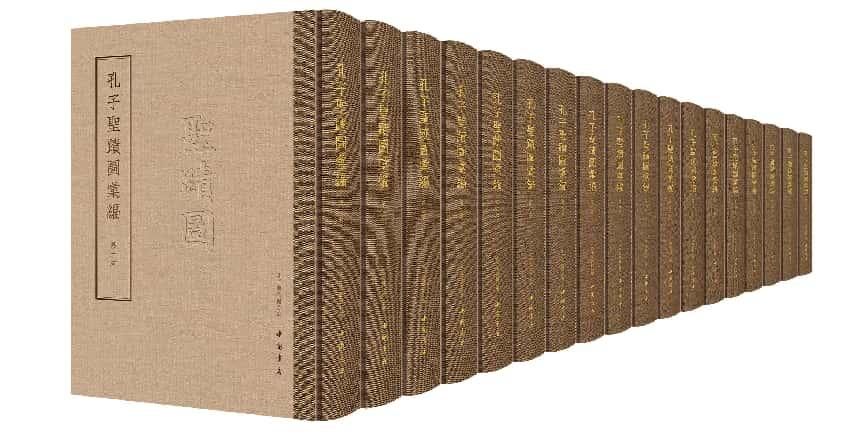

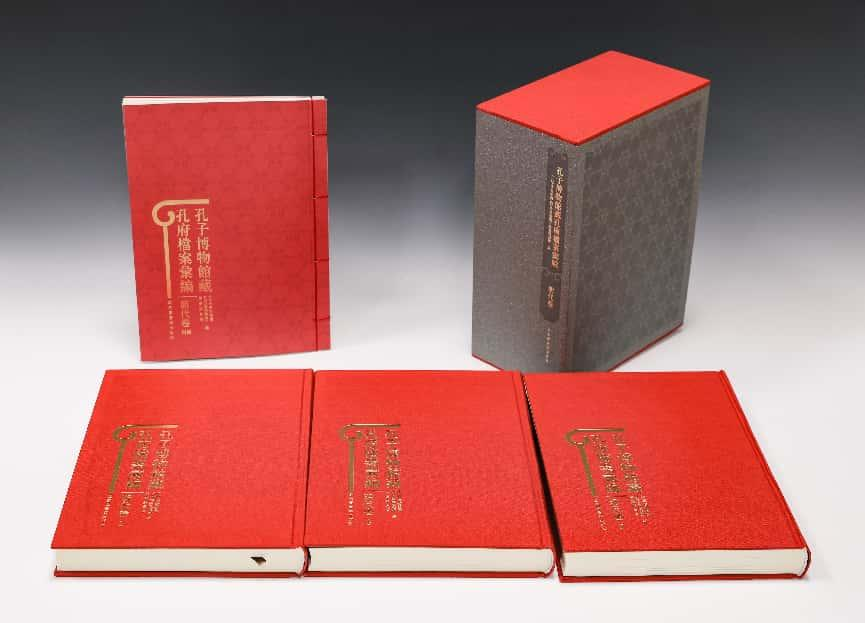

习近平总书记指出:“研究孔子、研究儒学,是认识中国人的民族特性、认识当今中国人精神世界历史来由的一个重要途径。”科研工作历来是博物馆的一项基础性工作。开馆以来,孔子博物馆科研团队以馆藏文物、展览为题材,编辑出版了《大哉孔子》《孔府珍藏》《孔子博物馆藏珍贵古籍图鉴》《孔子圣迹图汇编》《孔子博物馆藏孔府档案汇编·明代卷》《孔府服饰研究·档案卷》等30余种图书,在《中国博物馆》《中国文物报》等专业期刊报纸发表学术论文200余篇,先后有多项国家社科基金、省级艺术科学、人文社会科学重点课题获批立项,为儒学的传播普及提供了强有力的学术支撑。

创新工作机制,激发科研动力。孔子博物馆探索实行科研项目“揭榜挂帅”,鼓励青年科研人员挑大梁、当主角,在全馆范围内打破部室界限自由组队开展项目攻坚。经过专家评审论证,儒家文物、儒家文献、儒家服饰文物、儒家音乐文物文献、儒家文物保护、儒学数字资源管理、儒家文物传播与普及应用等7个科研小组脱颖而出。目前各小组已经制定详细的科研规划,正在积极有序推进基础研究。

搭建学术平台,营造学术氛围。年初,孔子博物馆“诗礼讲堂”公益学术讲座品牌正式启动,计划围绕数字AI技术与博物馆融合、文物研究、文物保护、礼乐文化传播等专题,邀请知名专家开展讲座。现如今,每月一期高品质学术讲座,每季度一期青年学术沙龙已成为孔子博物馆的常态。这一举措以学术交流激发创新思维,以学术创新推动工作创新,为青年人才培养和成长提供有力支持。不仅如此,孔子博物馆还与北京邮电大学、北京服装学院、曲阜师范大学、济宁学院等高校院所建立合作机制,以资源共享促进平台共建,以互利共赢推动高质量发展,共同打造具有创新性、示范性、引领性的学术研究平台和交流传播平台。

文明对话、交流互鉴——提升中华文化传播力影响力

文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。在构建人类命运共同体的时代背景下,儒家思想愈发受到世界各国的广泛关注。孔子博物馆蹄疾步稳、乘势而上,积极开展国际展览交流、文明对话,打造中国故事、国际表达,不断提升中华文化的传播力影响力。

近年来,孔子博物馆先后加入丝绸之路国际博物馆联盟,与俄罗斯普斯科夫伊兹博尔斯克古迹博物馆建立友好关系,并签署合作备忘录,开启了对外交流合作的新篇章。去年11月,孔子博物馆首次走出国门在克罗地亚举办“孔子的世界·世界的孔子”主题展,展示了中国文化尚和合、求大同的智慧理念,让世界了解孔子、了解中国。此外,深度参与世界古典学大会·走读中国之齐鲁印象行、国际孔子文化节、尼山世界文明论坛、世界互联网大会数字文明尼山对话等国际交流活动,在世界级对话平台上发出 “孔博声音”,促进不同文化之间的交流和认同,进一步提升中华文化国际传播能力。

博物馆是文明交流互鉴的重要窗口,在确立文化主体性的基础上,开放包容应当是跨文化交流的基本态度。以文化自信的胸怀开展对外交流,着力消除语言障碍,才能有效加深国际友人对中国文化的认知与认同。为此,孔子博物馆从外语讲解、展陈提升等多方面入手,着力提升对外交流服务能力。引进英、法、日、韩等多语种人才,配备外语讲解队伍,组建翻译团队,对官方网站、导览设备、宣传手册、出版读物、展览说明牌及研究成果开展常态化翻译工作,实现博物馆公共空间外语全覆盖。目前,孔子博物馆已成为山东省开展对外文化交流的重要窗口,年均接待观众达200万人次,其中外国观众近一万人次。

凭借深厚的文化底蕴和丰富的对外交流成果,孔子博物馆从全国204家国家一级博物馆中脱颖而出,入选全国博物馆海外影响力百强榜单第7名,专题类博物馆海外影响力十强榜单第1名,成为山东省唯一一家进入前十的博物馆。

应势而动、拥抱变革——在“变”与“不变”中创造无限可能

当今世界百年变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革深入发展,快速变化、多元共生、万物互联成为这个时代最鲜明的特征。在这一时代背景下,博物馆行业要深刻把握好“变”与“不变”的辩证关系。“变”的是技术,是呈现方式;“不变”的是中华文化的精神内核,是文化传承的初心。孔子博物馆以应势而动、拥抱变革的姿态,坚定文化自信,秉持开放包容,坚持守正创新,以数字技术重塑文化体验,以创新之力赓续中华文脉,与社会各界一道共同书写博物馆高质量发展的未来篇章,让中国特色、中国风格、中国气派在新时代绽放更加耀眼的光芒,为增强文化自信、建设文化强国作出新的更大贡献!

值此2025国际博物馆日到来之际,诚邀您走进孔子博物馆,与历史邂逅,和文物对话,于光影流连中了解过去、感受当下、探知未来,一同领略传统文化与现代科技的交融之美,探索快速变化社会中博物馆所蕴藏的无限可能。